近年来,随着体育赛事的日益普及和商业化发展,赛事票务的定价模式也逐渐发生了变化,特别是对群众赛事的门票分区定价引发了广泛关注。特别是在一些大型赛事中,擂台边座席的溢价甚至高达300%。这一现象不仅引发了观众的质疑,也对赛事组织者和票务平台提出了更高的挑战。本篇文章将从多个角度,详细探讨群众赛事门票分区定价背后的现象及其引发的关注,包括定价逻辑的演变、观众体验的影响、市场需求与供给的关系以及潜在的社会责任问题等方面,分析这种定价策略的利弊与可持续性,并为相关方提供一些改进意见。

1、定价背后的商业逻辑

赛事票务的定价并非简单地按照座位位置来划分,而是依据市场需求、赛事的影响力以及座席的稀缺性等多种因素来决定。通常情况下,擂台边的座席价格会远高于其他位置,这是因为这些座席通常具备更好的视野、更紧密的观赛体验,也因此成为了很多观众的首选。赛事组织方往往根据座位的不同吸引力来设置不同的价格区间。

此外,随着票务平台和赛事组织者的商业化运作,很多赛事的票务体系早已不仅仅局限于基础的观赛需求,还涉及到更多层面的增值服务。例如,VIP通道、专属座位、后场体验等服务,都可以成为票价上涨的重要依据。票务定价在一定程度上成为了赛事运营的主要盈利方式,而高溢价的座位则成为赛事收入的重要支柱。

然而,这种定价策略也存在一定的风险。当高溢价的座位过于昂贵时,可能导致观众的观看门槛升高,部分球迷可能因价格过高而选择放弃观看,影响了赛事的群众性和普及度。过度商业化可能会让赛事失去原有的娱乐性和公平性,成为少数人享受的特权。

2、观众体验的多维影响

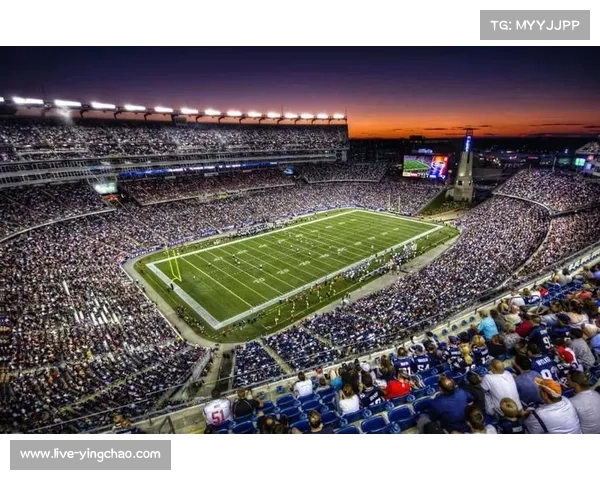

从观众的角度来看,擂台边座席的溢价可能带来一种更加沉浸式的观看体验。对于喜爱体育的观众来说,能够近距离接触比赛,无疑是一种极致的享受。坐在擂台边,观众不仅能看到比赛的每一个细节,还能感受到选手的每一次冲击和反应,这种身临其境的感受是其他座位无法替代的。

然而,随着这些座位价格的飙升,更多观众选择不了这种亲密体验。对于大部分观众来说,赛事的高票价导致了门槛的提高,甚至有些人可能只能选择远离赛场中心的较低价格座位,这使得他们的观赛体验大打折扣。某些赛事的票价高到不可承受的程度,极大地削弱了赛事的普及性,也让原本热衷的观众产生了经济上的压力。

英超赛程此外,这种不均衡的定价策略还可能导致观众之间的心理距离拉大。身处昂贵座位的观众可能会感受到更多的尊贵待遇,而在价格较低区域的观众则可能觉得自己被“边缘化”。这种差异化的体验不利于营造平等和谐的观赛氛围,甚至可能影响赛事的整体观感。

3、市场需求与供给的博弈

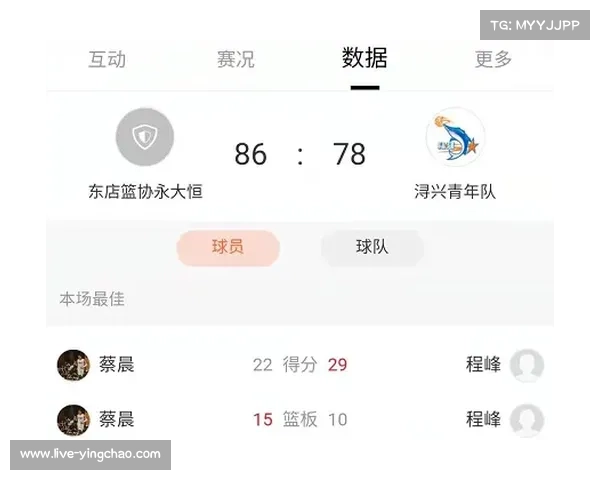

市场需求和供给的关系在票务定价上起到了至关重要的作用。对于一些具有高知名度和高关注度的赛事,擂台边座位的需求往往远大于供给,导致票价呈现出极高的溢价。赛事组织方和票务平台在这一过程中,通过定价手段调节市场需求,力求最大化地获取利润。

与此同时,赛事的商业价值和观众对特定座席的需求也密切相关。例如,某些赛事可能因为明星选手或团队的参赛而吸引大量粉丝,导致擂台边座席的需求急剧攀升。在这种情况下,票务平台和赛事主办方会通过加价来平衡供需关系,确保更高的票务收入。

然而,这种供需不平衡也可能带来一些负面影响。例如,当大量高价座位被“炒高”之后,可能会影响普通观众的购票热情,甚至导致一部分人选择错过赛事。特别是在一些过度商业化的赛事中,高溢价座位的泛滥可能让一些赛事的观众群体逐渐缩小,降低了赛事的吸引力。

4、社会责任与道德困境

高溢价的票务策略不仅是商业利益的体现,还引发了社会责任与道德的讨论。赛事作为一种大众文化活动,其根本目标应是面向全体观众,而不是仅仅依赖于少数人支付高额票价。这种现象尤其在一些群众性赛事中表现得尤为突出。

如果赛事门票的定价过高,可能会导致一部分低收入观众无法参与,这违背了赛事的初衷——让更多的人享受体育娱乐的乐趣。此外,过度依赖溢价座位的收益也会使赛事的社会价值发生偏移,逐渐走向精英化和商业化,失去原本的群众基础。

在这种情况下,赛事主办方和票务平台是否应当承担起更多的社会责任,采取更加合理的定价策略,是一个值得深思的问题。如何平衡商业利益和社会责任,成为了赛事票务定价中的一个重大挑战。

总结:

综上所述,群众赛事门票的分区定价无疑是一个复杂的市场行为,它涉及了商业逻辑、观众体验、市场需求和社会责任等多个层面。虽然擂台边座席的高溢价能够为赛事带来可观的收入,但过度商业化和票价不均也可能影响赛事的普及性和观众的公平体验。

未来,赛事主办方和票务平台应在商业利益和社会责任之间找到平衡点,探索更加合理、公正的票务定价方式,以确保体育赛事能够真正成为面向大众的文化活动。同时,观众的多样化需求也应被更好地考虑,以提供更加丰富的观赛体验。